個人事業主・小規模事業者の皆様へ:小規模企業共済制度のご案内

事業主の皆様が抱える「将来への備え」に関する課題

個人事業主の皆様は、会社員のような退職金制度がないなど、将来の生活資金や事業の安定について、固有の不安をお持ちではないでしょうか。「年金だけでは老後が不安」「収入が不安定で計画的な貯蓄が難しい」といった懸念は、多くの個人事業主が直面する課題です。

小規模企業共済制度の概要:国が支える、事業主のための退職金制度

こうした不安を解消し、安心して事業を継続し、将来に備えるための制度が、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する小規模企業共済です。

これは、皆様ご自身で築き上げる「自分だけの退職金制度」として機能します。事業の廃業や引退後の生活資金、または事業再建のための資金を、計画的に準備することを目的としています。中小機構は国が全額出資しているため、その信頼性と安定性は高く、積立金の保全性も安心です。

小規模企業共済の主な利点

小規模企業共済には、個人事業主の皆様にとって多くの利点があります。

税制上の優遇措置:掛金全額が所得控除の対象

お支払いいただいた掛金は、全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減できます。所得が高い方ほど、節税効果が大きくなるのが特長です。掛金は月額1,000円から70,000円まで500円単位で設定・変更可能で、経営状況に合わせて無理なく積み立てられます。廃業・退職後の生活を支える共済金

事業廃業や役員退任時に、積立に応じた共済金を受け取れます。長期加入で掛金合計額を上回る共済金を受け取れる場合があり、さらに共済金の受給権は、国税等の滞納による差し押さえを除き、保護されます。事業の資金繰りを支える低金利貸付制度

掛金に応じて、低金利で事業資金の貸付を受けられます。原則として保証人や担保は不要で、迅速かつ低リスクで資金調達が可能です。共済金受取時の優遇税制と運用不要のメリット

掛金拠出時だけでなく、共済金受取時にも税制優遇があります。一括受取は「退職所得」、分割受取は「公的年金等の雑所得」扱いとなり、それぞれ控除が適用されます。の制度は自己運用が不要で、投資リスクを負うことなく着実に資産形成が可能です。

加入を検討する際の留意点

短期解約時の元本割れリスク: 加入期間が20年未満で任意解約した場合、受け取れる共済金が掛金合計額を下回る可能性があります。長期的な視点での加入が重要です。

所得水準による節税効果の違い: 小規模企業共済の掛金全額控除による節税効果は、所得税が累進課税であるため、所得が高い方ほど大きくなります。逆に、所得が低い場合は税率も低いため、節税効果は高所得者に比べて小さくなる傾向にあります。ご自身の所得状況と照らし合わせ、掛金をご検討ください。

加入手続きは「青色申告会」にお任せください!

「青色申告会」は会員制ですが、小規模企業共済の加入手続きについては、会員以外で加入資格をお持ちの方も広く受け付けております。中小機構から委託を受けた「委託機関」として、皆様の加入申込みをサポートいたします。必要書類の確認から記入方法のご案内、中小機構本部への提出まで、一連の手続きを丁寧にお手伝いいたします。

ご準備いただきたい書類

小規模企業共済のお手続きには、以下の書類をご準備いただく必要があります。

1. 加入資格確認書類

個人事業主の場合

個人事業主としてご加入いただくには、「個人事業主であること」の確認が必要です。以下のいずれかの方法で確認させていただきます。事業所得の確認

直近の確定申告書(第一表、第二表)で、事業所得の申告があり、給与所得がないことを確認します。開業後1年未満の場合

開業から1年が経過しておらず、確定申告を行っていない場合は、税務署に提出された「個人事業の開廃業等届出書」で開業の事実を確認します。【重要】令和7年1月以降の提出書類について

令和7年1月以降、税務署での書面提出による確定申告書および開廃業等届出書の控えに収受印が押印されなくなりました。そのため、提出が確認できないこれらの書類では受付できません。お手数ですが、以下のいずれかの書類をご用意ください。電子申告(e-Tax)を行った際の受信通知(メール詳細)

税理士(会計士)が電子申告を行った場合の電子申告完了報告書(受信通知と同様の内容が記載されているもの)

納税証明書(その1)

「個人事業の開廃業等届出書」以外の公的書類で開業・廃業が確認できるもの(例:都道府県税事務所に提出し収受された開廃業届、事業の許認可を行う官公署に提出し承認された書類など)

不動産賃貸業の場合

原則として、不動産所得のみで申告されている方はご加入いただけません。ただし、5棟または10室以上の賃貸用物件を所有しているなど、事業として認められる一定規模以上の賃貸条件を満たしている場合はご加入いただけます。

会社等の役員の場合

会社等の役員としてご加入いただく場合、以下の方法で「役員として登記されていること」を確認させていただきます。発行後3か月以内の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本をご提出いただき、役員(合名会社、合資会社、合同会社および士業法人においては社員)として登記されていることを確認します。

2.申込時に必要なもの

申込時には、以下のものをご準備ください。

加入資格確認書類 (詳細については上記をご参照ください)

掛金引き落とし用の銀行口座

契約者個人の通帳(屋号付き口座、ゆうちょ銀行、ネットバンク専業銀行、新生銀行など一部金融機関はご利用いただけません)

口座のお届け印(お届け印を間違われるケースが多いので事前にご確認ください)

また、掛金の初回支払い方法については、以下のいずれかをお選びいただけます。

初回から口座振替での支払いも可能です。

現金での支払いをご希望の場合、最低でも加入月分の掛金をご用意ください。

特に、11月または12月に加入手続きをされる場合は、年内の口座振替手続きが間に合わないため、現金での掛金支払いが必要となります。

加入までの具体的な流れ

ご相談と書類確認・記入

まず、当会にご相談ください。加入資格を確認させていただき、申込書類の記入と必要書類を当会にてお預かりします。

当会への提出締め切りは、原則として毎月20日です(土日祝の場合は前営業日、12月のみ15日)。お早めにご相談ください。金融機関での口座確認

金融機関での口座確認を行います。口座内容に不備があった場合は、速やかにご対応をお願いいたします。中小機構への提出と審査

当会が提出期日までに書類を提出し、中小機構にて審査が行われます。共済手帳の受取

手続き完了後、約2か月後に中小機構から郵送されます。

よくあるご質問 (FAQ)

Q1: 加入資格は? A1: 個人事業主(共同経営者含む)や会社役員が対象です。ただし、事業の種類により従業員数(正社員)に制限があります。

Q2: 掛金は? A2: 月額1,000円~70,000円まで500円単位で設定できます。

Q3: 掛金は全額所得控除? A3: はい、全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。

Q4: 解約で元本割れは? A4: 加入期間20年未満の任意解約では、元本割れのリスクがあります。

Q5: 書類提出後に何か連絡はありますか? A5: 記入内容に不備等がなければ、特段の連絡はいたしません。中小機構からの結果をお待ちください。

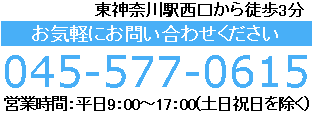

まずはお気軽にご相談ください!

小規模企業共済に関するご質問や手続きのご不明点など、お気軽に当会または中小機構にご相談ください。

より詳細な内容は、下記リンクより中小機構ホームページにてご確認ください。

https://kyosai-web.smrj.go.jp/skyosai/index.html